コンサルティング業界でキャリアを積んだ後、「このまま別の企業へ転職するべきか」「独立してフリーランスとして働くべきか」と悩んでいませんか?特に20代後半になると、自分のキャリアパスを真剣に考え始める時期です。コンサルタントとしての経験を武器に、どちらの道を選べば経済的にも精神的にも「得」なのか、判断するのは簡単ではありません。

この記事では、私自身もコンサルティング業界で働いてきた経験をもとに、フリーランスと転職どちらが得なのかを3分で判断できるポイントをご紹介します。年収や手取りの違い、税金負担、キャリア発展性、働き方の自由度など、多角的な視点から比較検討していきますので、あなたの選択をサポートします。

フリーランスと転職 どっちが得なのか判断する前に知っておきたい基本情報

コンサルティング業界でキャリアを積んだ後の進路を考える際、まずは基本的な情報をしっかり押さえておくことが大切です。フリーランスと転職、それぞれの特徴や違いを理解することで、自分に合った選択ができるようになります。

コンサルタントのキャリアパスとしてのフリーランスと転職の位置づけ

コンサルタントにとって、キャリアパスはいくつか考えられます。一般的には、大手コンサルティングファームから別のコンサルファームへの転職、事業会社の経営企画部門などへの転職、そして独立してフリーランスになる道などがあります。

転職を選ぶ場合、これまでの経験やスキルを活かして、より専門性の高い分野や、より待遇の良い企業へ移ることができます。特に28歳前後のコンサルタントは、ちょうど中堅として経験を積み、市場価値が高まる時期です。

一方、フリーランスを選ぶ場合は、自分のペースで働きたい方や、特定の分野に特化してサービスを提供したい方に向いています。コンサルティングのスキルや人脈を武器に、自分だけのビジネスを展開できるというメリットがあります。

どちらの道も、コンサルタントとしての経験を活かせる選択肢であることは間違いありません。ただし、それぞれに異なる特徴があり、自分の価値観や目標に合った選択をすることが重要です。

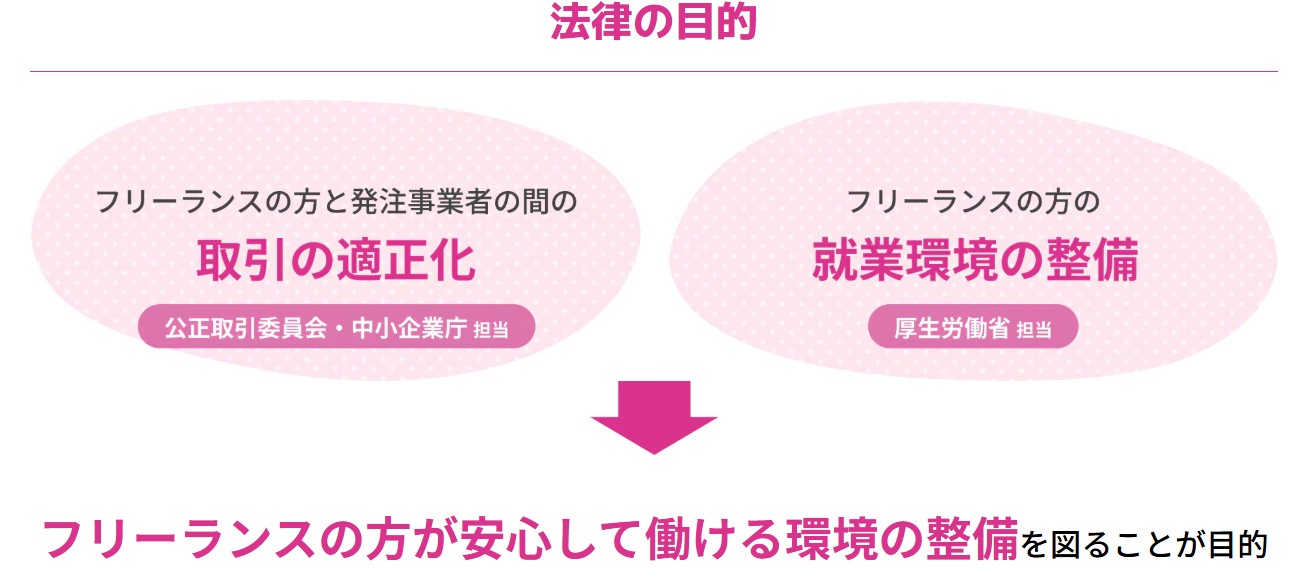

政府としても多様な働き方としてフリーランスの方が安心して働ける環境の整備を図るよう法整備を整えつつあります。

正社員とフリーランスの手取り比較 – 28歳コンサルタントの場合

コンサルタントとして働く28歳の方が、正社員として働く場合とフリーランスとして働く場合で、実際の手取り額がどう変わるのか比較してみましょう。

| 項目 | 正社員コンサルタント(年収800万円の場合) | フリーランスコンサルタント(売上1,200万円の場合) |

|---|---|---|

| 収入/売上 | 800万円 | 1,200万円 |

| 経費 | – | 約250万円 |

| 所得金額 | 800万円 | 約950万円 |

| 所得税 | 約80万円 | 約150万円 |

| 住民税 | 約80万円 | 約95万円 |

| 社会保険料 | 約120万円(会社と折半) | 約150万円(全額自己負担) |

| 手取り年収 | 約520万円 | 約555万円 |

このように単純計算では、フリーランスの方が手取りが多くなる可能性がありますが、仕事の安定性や福利厚生などの面も考慮する必要があります。また、フリーランスの場合は営業活動や事務作業にも時間を割く必要があり、純粋な作業時間あたりの単価で考えると、状況は変わってくるでしょう。

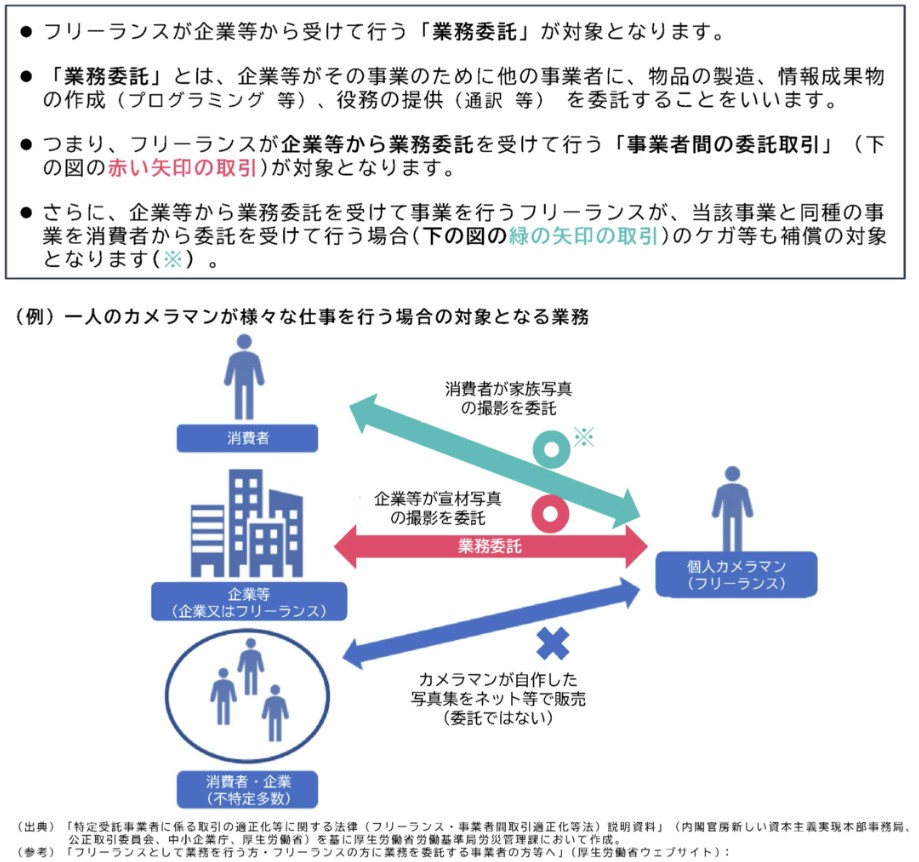

令和6年11月1日から、企業等から業務委託を受けているフリーランスの方(特定フリーランス事業)について業種・職種を問わず特別加入することができるようになりました。

労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガや病気、死亡に対して、補償を受けられます。

引用:令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となりました(厚生労働省)

フリーランスと会社員の税金負担の違い

税金面での違いも、フリーランスと正社員を比較する上で重要なポイントです。

正社員の税金と社会保険

- 給与所得控除が適用される

- 会社が源泉徴収を行うため、確定申告の手間がない

- 社会保険料は会社と折半するため、負担が軽減される

フリーランスの税金と社会保険

- 自分で確定申告を行う必要がある

- 青色申告を選択すれば最大65万円の特別控除が受けられる

- 事業に関連する経費も控除できる

- 社会保険料は全額自己負担となる

- 厚生年金に加入できず、国民年金のみとなる(将来の年金額減少)

税金面でのメリット・デメリットをよく理解し、自分のライフプランに合った選択をすることが大切です。場合によっては、税理士などの専門家に相談することも検討してみてください。

コンサルタントとしての市場価値と単価設定の考え方

フリーランスになる場合、自分の市場価値をどう評価し、単価をどう設定すべきかは重要な問題です。

コンサルタントの単価は、専門分野や経験年数、実績などにより大きく異なりますが、一般的に28歳程度のコンサルタントであれば、時給換算で1万円前後から始めることが多いようです。つまり、1日8時間稼働で8万円、月20日稼働で160万円程度の売上が見込めます。

フリーランスコンサルタントの収入試算例(28歳・中堅コンサルタントの場合)

- 時給単価:10,000円〜15,000円

- 1日あたり:80,000円〜120,000円(8時間稼働の場合)

- 月間売上:160万円〜240万円(月20日稼働の場合)

- 年間売上:1,920万円〜2,880万円(年間稼働率80%と仮定)

ただし、フリーランスの場合、案件獲得のための営業活動や事務作業など、直接的な収入につながらない業務にも時間を割く必要があります。そのため、実働時間はさらに増えることを想定しておくべきでしょう。

単価設定の際は、まず市場相場を調査し、自分のスキルや専門性、提供できる価値を客観的に評価することが大切です。最初は少し低めの単価から始め、実績を積みながら徐々に上げていくという戦略も一般的です。

また、フリーランスとして働く場合、安定した収入を得るためには、複数のクライアントを持つことや、長期契約を結ぶことも重要なポイントです。一つの案件に依存すると、その案件が終了した際に収入が途絶えるリスクがあるためです。

フリーランスと転職 どっちが得なのかを判断する5つの基準

フリーランスと転職、どちらを選ぶべきかを判断するためには、いくつかの基準で比較検討することが重要です。ここでは、5つの基準から考えてみましょう。

経済的メリット – 年収と手取りの損益分岐点

経済的な観点から見ると、フリーランスと正社員には損益分岐点があります。一般的に、フリーランスは正社員よりも同じ仕事量で高い報酬を得られる可能性がありますが、安定性に欠ける面があります。

フリーランスがサラリーマンの約3倍の収入を目指せるという話もありますが、これは最高到達点を比較した場合であり、平均値ではありません。実際には、フリーランスコンサルタントの収入は大きな幅があります。

損益分岐点の計算においては、以下の要素を考慮する必要があります:

- 稼働日数:フリーランスは休日や病気の日は収入がゼロになることを考慮

- 営業・事務作業の時間:直接収入につながらない時間

- 社会保険料の負担増:全額自己負担となる点

- 不安定さのリスクプレミアム:案件がない期間のための蓄えも必要

これらを考慮すると、フリーランスが正社員よりも経済的に「得」になるのは、正社員時代の年収の約1.5倍以上の売上を安定して上げられる場合と言えるでしょう。28歳のコンサルタントであれば、年収800万円程度が相場ですので、フリーランスとして年間1,200万円以上の売上を目指せるかどうかが一つの目安になります。

キャリア発展性 – 将来のスキルアップとキャリアの選択肢

キャリアの発展性という観点でも、フリーランスと正社員では大きな違いがあります。

正社員のキャリア発展性

- 組織の中でのキャリアパスが明確

- 会社のサポートを受けながらスキルを磨ける

- チームでの仕事を通じて多様な経験を積める

- 大手コンサルティングファームでは、様々な業界や企業の案件に携わることができる

フリーランスのキャリア発展性

- 自分の強みを伸ばし、特定の分野で専門性を高められる

- 自分で案件を選べるため、興味のある分野に特化できる

- 組織的なサポートはないため、自己研鑽が欠かせない

- 市場のニーズに合わせて柔軟にスキルを変化させる必要がある

将来のキャリアプランを考える際は、5年後、10年後にどのようなポジションや役割を目指したいのかを明確にすることが重要です。管理職やマネジメント層を目指すなら正社員の道が、専門コンサルタントとしての深い知見を活かした働き方を望むならフリーランスの道が適しているかもしれません。

働き方の自由度 – ワークライフバランスの重要性

働き方の自由度という点では、フリーランスが優位に立つことが多いでしょう。フリーランスは基本的に時間や場所に縛られず、自分のペースで仕事を進められます。家族との時間を大切にしたい方や、趣味や副業との両立を考えている方にとっては、大きなメリットとなります。

正社員の場合、特にコンサルティング業界では長時間労働や出張が多く、ワークライフバランスの確保が難しい場合があります。ただし、近年では働き方改革の影響もあり、リモートワークや時短勤務などの柔軟な働き方を導入する企業も増えています。

自分にとって「働き方の自由度」がどれほど重要かを考えることも、選択の重要な基準となるでしょう。ライフステージの変化(結婚や子育てなど)によっても、優先順位は変わってくる可能性があります。

6か⽉以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両⽴できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと

引用:フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート︕(中小企業庁)

努力義務とは言え、2024年11月1日よりフリーランスが育児や介護と業務を両立できるよう配慮することを義務化する法律が施行されました。

社会的信用と福利厚生の価値

社会的信用や福利厚生の面でも、フリーランスと正社員には大きな違いがあります。

| 項目 | 正社員 | フリーランス |

|---|---|---|

| 社会的信用 | 会社の名前や肩書きで信用を得やすい | 社会的信用度が低くなりがち |

| 住宅ローン | 審査が通りやすい | 審査が厳しくなる傾向がある |

| クレジットカード | 審査が通りやすい | 審査が厳しくなる傾向がある |

| 福利厚生 | 健康保険、厚生年金、退職金制度などが充実 | 自分で用意する必要がある |

| 病気・ケガのリスク | 有給休暇や傷病手当金で対応可能 | 収入が途絶えるリスクがある |

ただし、フリーランスとして実績を積み上げ、安定した顧客基盤を構築できれば、次第に社会的信用も高まっていきます。また、近年ではフリーランス向けの福利厚生サービスも充実してきており、選択肢は広がっています。

リスク許容度 – フリーランスの収入変動に耐えられるか

最後に、自分自身のリスク許容度も重要な判断基準です。フリーランスの収入は変動が大きく、特に独立当初は不安定な期間を乗り越える必要があります。

このリスクに対応するためには、以下のような準備が必要です:

- 最低6ヶ月分の生活費を貯蓄しておく

- 独立前に顧客を1〜2社確保しておく

- スキルや専門性を磨き、市場での競争力を高める

- ネットワークを広げ、案件獲得のルートを複数持つ

自分がどの程度のリスクに耐えられるか、また、不安定な状況にどれだけ対応できるかを冷静に判断することが大切です。リスクを取ることに抵抗がある方は、まず副業としてフリーランス案件を手掛けてみるという選択肢もあります。

フリーランスと転職 どっちが得なのか実例で比較

実際にコンサルティング業界でフリーランスに転向した人や、転職を選んだ人の例を見てみましょう。具体的な事例を通じて、それぞれの道の実際のメリット・デメリットを理解することができます。

実際にフリーランスに転向したコンサルタントの年収変化

Aさん(30歳、戦略コンサルタント)の例

大手コンサルティングファームで5年間勤務した後、フリーランスに転向。

- 正社員時代の年収:900万円

- フリーランス1年目:売上1,000万円、手取り約600万円

- フリーランス3年目:売上1,800万円、手取り約1,100万円

当初は収入が減少したものの、3年目には大幅アップに成功。

Bさん(32歳、IT・デジタルコンサルタント)の例

中堅コンサルティングファームから独立。

- 正社員時代の年収:750万円

- フリーランス1年目:売上1,500万円、手取り約900万円

特定の業界に特化した専門性と、前職時代の人脈が功を奏し、初年度から高収入を実現。

このように、フリーランスになった場合の収入は個人差が大きく、専門分野や人脈、営業力によって大きく変わってきます。成功の鍵となるのは、特定の分野での専門性を持ち、差別化できるかどうかです。また、独立当初は収入が減少することも想定しておく必要があります。

フリーランスと正社員の掛け持ちはコンサルタントに可能か

近年、働き方改革の流れもあり、副業を認める企業が増えています。コンサルタントがフリーランスと正社員を掛け持ちする選択肢も考えられますが、実際には様々な制約があります。

まず、所属する企業の就業規則を確認することが必要です。多くのコンサルティングファームでは、競合となる可能性のある副業は禁止されています。ただし、講師活動やセミナー登壇など、本業と直接競合しない活動であれば認められるケースもあります。

掛け持ちを実現している例としては、以下のようなパターンがあります:

- 週4日は正社員として勤務し、週1日をフリーランス活動に充てる

- 平日は正社員として働き、週末にフリーランスの案件を受ける

- コンサル会社に所属しながら、異なる専門分野でフリーランス活動を行う

ただし、掛け持ちの場合は時間的な制約が大きく、身体的・精神的な負担も増加します。長期的に続けるのは難しいケースも多いため、過渡期の選択肢として考えるのが現実的かもしれません。

フリーランスから正社員に戻る選択肢とその難易度

一度フリーランスの道を選んでも、将来的に正社員に戻ることは可能です。ただし、その難易度はケースによって異なります。

正社員に戻りやすいケース

- フリーランス期間が短い(1〜2年程度)

- 市場価値の高いスキルを維持・向上させている

- 特定業界での専門性が高い

- 人脈やネットワークを維持している

正社員に戻りにくいケース

- フリーランス期間が長期に渡る

- 最新の市場トレンドについていけていない

- 組織での働き方から長く離れている

- 業界とのつながりが薄れている

正社員に戻る際の注意点としては、以下の点が挙げられます:

- フリーランス時代の実績を客観的に示せるようにしておく

- 組織での協調性や適応力をアピールできるようにする

- 最新のトレンドやスキルを常にキャッチアップしておく

- 人脈やネットワークを維持しておく

フリーランスとして働きながらも、常に「正社員に戻る」選択肢を残しておくことで、キャリアの柔軟性を確保することができます。

フリーランスコンサルタントの収入を最大化する方法

フリーランスコンサルタントとして収入を最大化するためには、戦略的なアプローチが必要です。ここでは、実際にフリーランスとして成功しているコンサルタントの事例から学べるポイントをいくつか紹介します。

収入最大化のための5つの戦略

- 専門性の確立と差別化:

特定の業界や領域に特化し、その分野のエキスパートとしてのポジションを確立します。例えば、「製造業のデジタルトランスフォーメーション専門」など、明確な専門性を持つことで、高単価の案件を獲得しやすくなります。 - 複数の収入源の確保:

コンサルティング業務だけでなく、セミナー講師やコンテンツ制作、オンラインコースの提供など、複数の収入源を持つことで、安定した収入を確保します。 - 長期契約の獲得:

短期プロジェクトよりも、月次や四半期ごとの継続的な契約を結ぶことで、安定した収入を得ることができます。例えば、月額制のアドバイザリー契約などが効果的です。 - ネットワークの拡大:

元同僚や業界関係者とのネットワークを維持・拡大し、紹介案件を増やすことが重要です。特に初期段階では、人脈からの案件獲得が成功のカギとなります。 - 価値ベースの料金設定:

時間単価ではなく、クライアントに提供する価値に基づいた料金設定を行うことで、収入の上限を引き上げることができます。例えば、成果報酬型の契約やプロジェクト単位の定額制などを検討する価値があります。

成功しているフリーランスコンサルタントは、これらの戦略を組み合わせながら、自分のビジネスモデルを確立しています。収入の最大化を目指すなら、単に「時間を売る」のではなく、自分の専門知識やスキルを最大限に活かせるビジネスの仕組みを構築することが重要です。

フリーランスと転職 どっちが得なのかの判断に役立つリソース

フリーランスと転職のどちらが自分に合っているかを判断するために、役立つリソースやツールを紹介します。これらを活用することで、より具体的で現実的な判断ができるようになるでしょう。

収入シミュレーションツールの活用法

フリーランスと正社員の収入を比較するために、収入シミュレーションツールを活用することが効果的です。以下のようなツールやサイトが参考になります。

おすすめの収入シミュレーションツール

- フリーランス収入計算ツール:

希望する月収や年収から、必要な売上額や稼働日数を逆算できるツールです。税金や社会保険料も考慮に入れた計算ができます。 - 税金シミュレーター:

フリーランスになった場合の所得税や住民税、社会保険料などをシミュレーションできるツールです。青色申告の特別控除なども考慮に入れた計算が可能です。 - 手取り額比較サイト:

正社員とフリーランスの手取り額を比較できるサイトもあります。同じ収入でも、実際に手元に残る金額は大きく異なることがあります。

これらのツールを使う際には、できるだけ正確な情報を入力することが重要です。また、経費の見積もりや稼働率の想定など、現実的な数字を用いることで、より精度の高いシミュレーションができます。

さらに、将来のキャリアプランや収入見込みを考慮に入れた長期的なシミュレーションも行うと良いでしょう。5年後、10年後の収入予測を立てることで、長期的な視点での判断ができます。

コンサルタント向け転職エージェントの選び方

正社員への転職を検討する場合、コンサルタント専門の転職エージェントを活用することが効果的です。良いエージェントを選ぶポイントとしては、以下の点が挙げられます。

良い転職エージェントの選び方

- コンサルティング業界に特化したエージェント:

業界に精通しているエージェントは、あなたのスキルや経験を適切に評価し、マッチする企業を紹介してくれる可能性が高まります。 - 扱っている案件の質と量:

大手コンサルティングファームや有名企業の案件を多く扱っているエージェントを選びましょう。独占案件を持っているエージェントもおすすめです。 - サポートの質:

履歴書や職務経歴書の添削、面接対策など、きめ細かなサポートを提供しているエージェントを選ぶことで、転職成功率が高まります。 - 過去の実績:

コンサルタントの転職支援実績が豊富なエージェントを選ぶことで、業界特有の転職ノウハウを活用できます。

複数のエージェントに登録し、それぞれの強みを活かして情報収集することもおすすめです。ただし、あまりに多くのエージェントと付き合うと管理が大変になるため、3〜5社程度に絞るのが良いでしょう。

フリーランスコンサルタントのネットワーキング方法

フリーランスコンサルタントとして成功するためには、強力なネットワークを構築することが欠かせません。効果的なネットワーキング方法としては、以下のようなものがあります。

| ネットワーキング方法 | メリット | 実践のポイント |

|---|---|---|

| 業界イベントやセミナーへの参加 | 同業者や潜在的なクライアントとのつながりを作れる | 単に参加するだけでなく、積極的に質問やコメントをして存在感を示す |

| SNSやプロフェッショナルネットワークの活用 | 専門的な発信で自分の専門性をアピールできる | LinkedIn等で定期的に専門的な投稿を行い、フォロワーを増やす |

| コワーキングスペースの利用 | 同じような働き方をしている人々と出会える | コンサルタントが集まるような特定のコワーキングスペースを選ぶ |

| コミュニティへの参加 | 同業者との交流や情報交換ができる | オンラインコミュニティも含め、積極的に発言や貢献をする |

| 元同僚や取引先との関係維持 | 独立後の案件獲得につながる可能性が高い | 定期的な近況報告や情報交換を欠かさない |

ネットワーキングは一度で完成するものではなく、継続的な関係構築が重要です。また、単に名刺交換をするだけでなく、互いに価値を提供し合える関係を築くことを意識しましょう。

まとめ:フリーランスと転職 どっちが得なのかはあなた次第

フリーランスと転職、どちらが「得」なのかという問いに対する答えは、一人ひとりの価値観やキャリア目標によって異なります。この記事では、様々な観点から両者を比較してきましたが、最終的な判断はあなた自身が行う必要があります。

あなたのキャリア目標に合わせてフリーランスと転職どちらが得か判断するポイント

判断のための5つのポイント

- 経済的な目標:

短期的には転職の方が安定した収入を得やすいですが、長期的にはフリーランスの方が収入上限が高い可能性があります。あなたのリスク許容度と収入目標を考慮して判断しましょう。 - キャリア発展の方向性:

組織内でのキャリアアップを目指すなら転職、特定分野での専門性を極めたいならフリーランスが適しているかもしれません。5年後、10年後のキャリアイメージを持つことが重要です。 - ライフスタイルの優先度:

働き方の自由度を重視するならフリーランス、安定性や組織のサポートを重視するなら転職という選択になるでしょう。現在のライフステージや家族状況も考慮に入れてください。 - 社会的信用と安定性の重要度:

住宅ローンの利用や家族形成を考えている場合は、社会的信用が得られやすい正社員の道を選ぶ方が安心かもしれません。一方で、すでに住宅購入済みで金銭的な基盤が整っている場合は、フリーランスの自由度を享受できるでしょう。 - 自己管理能力と営業力:

フリーランスは自己管理能力や営業力が求められます。自分でスケジュールを管理し、積極的に案件を獲得できる自信があるなら、フリーランスの道も検討に値します。

結局のところ、フリーランスと転職のどちらが「得」なのかは、金銭的な側面だけでなく、キャリアの充実感や生活の質、将来の展望なども含めた総合的な判断が必要です。また、二者択一ではなく、まずは副業としてフリーランス案件を手掛けてみるという段階的なアプローチも検討する価値があります。

私自身も、コンサルタントとしてのキャリアの中で同じような選択肢に直面しました。最終的には、自分のキャリア目標や生活スタイル、そして何より「何に情熱を感じるか」という点を重視して決断しました。あなたにとっての「得」とは何かをじっくり考え、自分らしいキャリアを築いていただければと思います。

この記事が、あなたの判断の一助となれば幸いです。さらに詳しい相談や個別のケースについては、キャリアカウンセラーや業界の先輩に相談することもおすすめします。自分に合った働き方を見つけ、充実したキャリアを歩んでいきましょう。

最後に、フリーランスと転職どちらの道を選ぶにしても、コンサルタントとしての専門性を磨き続けることが成功の鍵となります。常に新しい知識を吸収し、スキルを向上させることで、どのような働き方でも価値を提供し続けることができるでしょう。