多忙な日々を送るコンサルタントとして、あなたは今「もう限界かも」と感じていませんか?プロジェクトの締め切りに追われ、クライアントからの厳しい要求に応えるため、夜遅くまで資料作成に追われる毎日。休日出勤も当たり前で、家族や友人との時間も十分に取れない。そんな状況に疑問を感じながらも、「コンサルを辞めた後の選択肢は?」「年収は下がってしまうのでは?」という不安から一歩を踏み出せずにいるのではないでしょうか。

この記事では、コンサルティング業界で働く20代後半から40代の方々が抱える「辞めたい」という感情と向き合い、後悔のない転職を実現するための具体的な5ステップをご紹介します。コンサル経験者の声やデータに基づき、あなたがコンサル業界を離れるべきかの判断材料と、もし離れるならどのように進めるべきかの実践的なガイドラインを提供します。

記事のポイント

- コンサルを辞めるべきタイミングの見極め方

- 辞める前に準備すべき5つのステップ

- コンサル経験を活かした転職先の選び方

- 辞めた後の年収や生活の変化について

コンサル会社辞めたいと思ったら確認すべきサイン

「今の環境を変えたい」と漠然と感じていても、それが一時的なものなのか、本当に転職すべきタイミングなのかを見極めることは難しいものです。ここでは、コンサル業界からの転身を検討する際に確認すべきサインについて解説します。

コンサルに向いていない人の特徴とは

コンサルティング業界は華やかなイメージがありますが、実際には誰もが活躍できる場所ではありません。自分がこの業界に向いていないと感じるサインには、いくつかの特徴があります。

- 完璧主義の傾向が強すぎる:コンサル業界では高い品質の成果物が求められますが、限られた時間内でベストを尽くす「8割の完成度で納得する」というバランス感覚も重要です。

- クライアントコミュニケーションに苦手意識がある:論理的な分析は得意でも、提案内容をクライアントに納得させることに苦労する場合、成長に限界を感じるかもしれません。

- チーム内での協力関係構築に困難を感じる:一人で黙々と資料を作ることは得意でも、チームでの議論やナレッジ共有の場で貢献することにプレッシャーを感じる場合は要注意です。

- 自分らしさを発揮できない:常に別人になりきっているような違和感がある場合、長期的にはメンタルを消耗する原因となります。

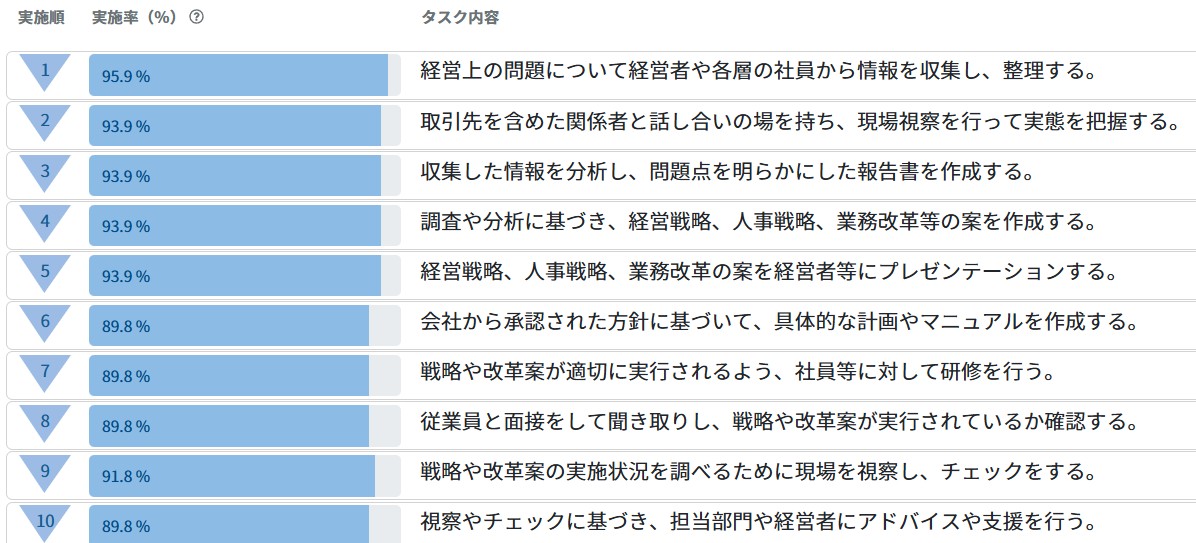

1位:経営上の問題について経営者や各層の社員から情報を収集し、整理する。

2位:取引先を含めた関係者と話し合いの場を持ち、現場視察を行って実態を把握する。

3位:収集した情報を分析し、問題点を明らかにした報告書を作成する。

4位:調査や分析に基づき、経営戦略、人事戦略、業務改革等の案を作成する。

5位:経営戦略、人事戦略、業務改革の案を経営者等にプレゼンテーションする。

引用:経営コンサルタント どんな仕事?(厚生労働省)

コンサル全般に共通する仕事内容は、課題発見のための調査と解決方法の提案です。

その中で、現場の担当者からヒアリングするというのは欠かせない内容ですので、必然的に分析力だけでなくコミュニケーション力も問われます。

コンサル半年で辞めるケースの真実

「入社してまだ半年だけど、もう限界…」そんな悩みを抱える人は少なくありません。実際、コンサルティングファームでは6ヶ月から1年以内に退職する人も一定数存在します。その背景には何があるのでしょうか。

半年で辞める主な理由

- 想像していた仕事内容と実際のギャップ:クライアントの経営戦略に直接関わるイメージで入社したものの、実際には地道なデータ収集や資料作成が中心だったというケースは珍しくありません。

- 業務量と生活のバランスの崩れ:入社当初は「これも経験」と思って乗り越えられても、数ヶ月続くと心身の疲労が蓄積し、限界を感じることがあります。

- 企業文化とのミスマッチ:職場の価値観や働き方が自分と合わないと感じる場合、早期に見切りをつける選択もあります。

ただし、半年程度の経験でも得られるものは決して少なくありません。ロジカルシンキング、プレゼンテーション能力、クライアント対応など、短期間で集中的に鍛えられるスキルは、どのような業界に移っても活かせる財産となります。

コンサル2年で辞めるベストタイミングとは

コンサルティング業界では、2年前後の経験を積んだ時点が転職市場での評価が高まるターニングポイントと言われています。なぜこのタイミングが重要なのでしょうか。

2年以上の経験がある価値

- 複数のプロジェクトに携わった実績ができている

- 異なる業界や課題に対応した経験が評価される

- 「クライアントファースト」の考え方やプロジェクト推進力が身についている

- 事業会社に転職した際に即戦力として活躍できる可能性が高い

理想的には転職前に以下のような経験を積んでおくと良いでしょう:

- 複数の業界・クライアントでのプロジェクト経験

- チームリーダーやモジュールリーダーなどの役割経験

- クライアントからの評価が高かった実績

- 社内で評価された分析や提案の事例

「落ちこぼれ」と感じる前に考えるべきこと

「周りの同期はどんどん成長しているのに、自分だけ取り残されている」「プロジェクトでの貢献度が低い」と感じ、自分はコンサル業界の「落ちこぼれ」なのではないかと悩むことがあるかもしれません。しかし、そのような感情に振り回される前に、冷静に考えるべきポイントがあります。

「落ちこぼれ感」を客観的に分析するポイント

- 強みと弱みの分析:緻密な分析より大局的な視点が得意、個人プレーよりチーム貢献が得意など、自分ならではの強みを見つけましょう。

- 環境との相性の問題:競争的な環境よりも協調的な環境で力を発揮するタイプなら、社風の異なるコンサルファームや、事業会社のコーポレート部門など、別の選択肢を探ることで道が開けるかもしれません。

- 比較の落とし穴に注意:特にコンサル業界には優秀な人材が集まるため、常に「自分は足りない」と感じてしまいがちです。入社時点と比べて自分がどれだけ成長したかという視点で考えることで、より建設的な自己評価ができます。

「落ちこぼれ」という感覚は、実際の能力以上に、環境とのミスマッチから生じることが多いのです。自分の価値観や強みを再確認し、それを活かせる場所を探すことが、長期的なキャリア構築の鍵となります。

コンサル会社辞めたいときに踏むべき5つのステップ

「コンサルを辞めたい」と感じたとき、衝動的に行動するのではなく、計画的に次のステップに進むことが重要です。ここでは、後悔のない転職を実現するための5つの具体的なステップを紹介します。

ステップ1:自己分析による本当の退職理由の特定

表面的な不満(「忙しすぎる」「給料が見合わない」など)の背後にある根本的な原因を探ることで、次のキャリアで同じ問題に直面するリスクを減らせます。

効果的な自己分析のための質問

- 現在の仕事の何が具体的にストレスとなっているか(業務内容、労働時間、人間関係など)

- 入社当初に期待していたことと、現実とのギャップは何か

- 仕事で最もやりがいを感じる瞬間と、最も苦痛を感じる瞬間はいつか

- 5年後、10年後にどのようなキャリアを築きたいと考えているか

表面的な不満の奥にある本質的な欲求や価値観を理解することで、次に目指すべきキャリアの方向性が見えてくるでしょう。また、現在の状況が一時的なものなのか(特定のプロジェクトや上司との関係など)、それとも構造的な問題なのかを区別することも重要です。一時的な問題であれば、必ずしも退職が最適解とは限りません。

ステップ2:コンサル経験を活かせる転職先の調査

コンサル経験者には、その分析力やプロジェクトマネジメント能力を評価する様々な転職先があります。自分の強みと価値観に合った選択肢を幅広く調査しましょう。

| 転職先の選択肢 | 特徴・メリット |

|---|---|

| 事業会社のコーポレート部門 | 経営企画、事業開発、マーケティング戦略などの部門では、コンサルで培った分析力や提案力を直接活かせる。特に、以前クライアントとして関わった業界は知見があるため移行しやすい。 |

| スタートアップ企業 | 戦略立案から実行までを一貫して担える人材が求められている。意思決定のスピードが速く、提案が直接事業に反映される。不確実性を楽しめる人に向いている。 |

| 独立・起業 | クライアント企業との関係性を活かして、独立コンサルタントとして活動したり、自身でビジネスを立ち上げる選択肢もある。特定の業界や領域に深い専門性を持っている場合におすすめ。 |

調査段階では、単に求人情報を見るだけでなく、実際にその道を歩んだ先輩の体験談を聞くことが重要です。LinkedInなどのプロフェッショナルネットワークを活用して、コンサル出身者がどのようなキャリアを歩んでいるかリサーチし、可能であれば直接話を聞く機会を設けましょう。

ステップ3:辞める前に獲得すべきスキルと人脈

コンサルを辞める前に、転職後も活きる価値あるスキルと人脈を意識的に獲得しておくことが重要です。限られた時間を有効に使い、次のキャリアへの橋渡しとなる資産を築きましょう。

退職前に獲得しておくべき3つの資産

-

プロジェクト完遂による実績

可能であれば、退職前に重要プロジェクトを完遂し、具体的な成果を残しておくことがベストです。「A社の売上を30%増加させる戦略立案に貢献」など、数字で表せる実績があると、転職活動での自己アピールが説得力を増します。

-

社内外のネットワーク

コンサルティングファームの最大の資産の一つが、優秀な人材とのネットワークです。社内の同僚や上司との関係はもちろん、クライアント企業の担当者とも良好な関係を維持しましょう。

-

転職後も活きる専門スキル

汎用的なコンサルティングスキルに加え、次のキャリアで差別化要因となる専門スキルを意識的に習得しておくと良いでしょう。例えば、データ分析ツール(Tableau, Power BIなど)、プロジェクト管理手法、特定業界の専門知識などが考えられます。

注意点:辞める決断をした後も、残りの時間を「単に耐える期間」ではなく、将来への投資期間と捉えることで、転職後のスタートダッシュにつながります。

ステップ4:転職活動と現職の両立方法

コンサルタントの忙しい日常の中で転職活動を進めるのは、決して容易ではありません。しかし、効率的なアプローチで両立は可能です。

多忙な中での効率的な転職活動のコツ

- 転職活動の「見える化」:プロジェクト管理の手法を自分自身の転職活動に適用し、いつまでに何をすべきかを明確にしましょう。

- 時間の確保:朝の1時間、移動時間、ランチタイムなど、短時間でも効率的に活動できる時間帯を見つけましょう。

- 信頼できる転職エージェントの活用:特にコンサル経験者の転職に強いエージェントを選ぶことで、自分に合った求人を効率的に紹介してもらえます。

面接対策と自己アピールのポイント

- STAR法(Situation、Task、Action、Result)を用いて、「どのような状況で」「何を任され」「どう行動し」「どんな結果をもたらしたか」を明確に説明できるよう準備しましょう。

- 「なぜコンサルを辞めるのか」という質問への答えは、ネガティブな理由ではなく、ポジティブな動機づけを中心に伝えることがポイントです。

- 面接前にはその企業の課題や業界動向をリサーチし、具体的な提案ができるよう準備しておきましょう。

理想的には、次の職場が決まってから現職に退職の意を伝えるのがベストです。しかし、コンサルの場合、プロジェクトの区切りを考慮する必要があります。最終面接が決まった段階で、上司に次のプロジェクトアサインを控えめにしてほしいと相談するなど、工夫することで急な退職による迷惑を最小限に抑えられます。

ステップ5:円満退職のための準備と引き継ぎ

コンサルティング業界は「狭い世界」とも言われます。将来的な再会や協力の可能性を考えると、円満な形で退職することが重要です。

円満退職のためのポイント

-

上司への退職の伝え方

退職の意向は、まず直属の上司に1対1で伝えるのがマナーです。突然の報告は避け、可能であれば1〜2ヶ月前には伝えるようにしましょう。「これまでの育成に感謝している」「多くの経験や学びがあった」など、ポジティブな側面も必ず触れることが大切です。

-

クライアントワークの引き継ぎ方

クライアントに対しては、信頼関係を壊さないよう配慮が必要です。理想的には、後任者と一緒にクライアントを訪問し、直接引き継ぎを行うことが望ましいでしょう。

-

退職後の関係維持

退職時のみならず、退職後も定期的に連絡を取り合うことで、長期的なネットワークを維持できます。四半期に一度程度のランチや業界イベントでの再会など、継続的な関係構築を心がけましょう。

重要:円満退職は、単なる礼儀以上のものです。将来の協業機会やキャリアチャンスにつながる可能性を残す、戦略的な選択と言えるでしょう。

コンサル会社辞めたい人のための転職後のリアルな姿

コンサル業界を離れた後、実際にどのような生活やキャリアが待っているのでしょうか。ここでは元コンサルタントたちの声を通じて、転職後のリアルな状況を紹介します。

コンサルやめてよかったと感じる瞬間

多くの元コンサルタントが共通して「やめてよかった」と感じる最大の変化は、ワークライフバランスの改善です。

コンサルを辞めて良かったと感じる瞬間

- ワークライフバランスの改善:金曜の夜に予定を入れられる、週末の予定が確定できるなど、生活の質が向上します。

- 自分のペースで仕事を進められる喜び:短期的なデッドラインに追われる毎日から解放され、長期的な視点で腰を据えて取り組めるプロジェクトが増えます。

- 専門性の深化:一つの業界や分野に深く関わることで得られる専門性の深化が、大きな満足感につながります。

- 成果が形になって目に見える喜び:長期的な人間関係の構築や自社のミッションへの共感と貢献も、コンサルを辞めてよかったと感じるポイントです。

コンサルやめとけと思う状況とその対処法

一方で、転職後に「こんなはずではなかった」と後悔するケースもあります。そのような状況とその対処法を知ることで、自分自身の転職を成功に導くヒントになるでしょう。

転職後の後悔と対処法

-

転職先選びの失敗とその回避策

年収や肩書だけで判断せず、企業文化や上司の人柄を十分に調査することが重要です。面接時に「どのような働き方が評価されるのか」「意思決定プロセスはどうなっているか」「残業や休日出勤の実態は」といった質問を積極的に行い、自分の価値観と合致するかを見極めましょう。

-

キャリアダウンと感じたときの心構え

短期的な影響力よりも長期的なキャリア構築の視点を持つことが重要です。事業の内部に入り込み、実際に変革を起こしていく醍醐味は、コンサルとは異なる形の影響力や達成感をもたらします。

-

年収ダウンへの対応と補填方法

転職前から家計の見直しを行い、生活水準の調整を計画的に進めることが大切です。また、転職時の交渉で入社ボーナスや業績連動型の報酬体系を提案するなど、総報酬の観点から最適化を図りましょう。

転職後の年収と待遇の現実

コンサル経験者の転職後の年収や待遇は、転職先の業界や職種、自身の経験年数やスキルセットによって大きく異なります。ここでは、各業界別の傾向と実例を紹介します。

| 転職先業界・職種 | 年収相場(30代前半・マネージャークラス) | 特徴 |

|---|---|---|

| 外資系IT企業(プロダクトマネージャー) | 900万〜1,200万円 | コンサルと同等以上の年収を維持しやすい。スピード感があり、グローバルな環境。 |

| 大手メーカー(経営企画) | 700万〜900万円 | 安定性がある反面、年収はやや下がる傾向。ワークライフバランスは改善。 |

| スタートアップ(COO・事業責任者) | 600万〜1,000万円+ストックオプション | 基本給は下がっても、ストックオプションでの大きなリターンを狙える。 |

| 金融機関(戦略部門) | 800万〜1,100万円 | 比較的年収を維持しやすい。社内政治の複雑さに注意が必要。 |

| 独立コンサルタント | 500万〜2,000万円 | 案件数と単価によって大きく変動。自由度は高いが、不安定さもある。 |

年収以外の満足度を高める要素

純粋な金銭的報酬以外にも、職場環境や働き方の自由度、成長機会など、満足度に影響する要素は多岐にわたります。

- 働き方の柔軟性:在宅勤務が可能な日数、フレックスタイム制度など

- 長期的な成長機会:キャリアパスの明確さや成長速度

- ワークライフバランス:定時退社の可能性、週末出勤の有無

- 仕事のやりがい:自分の仕事の意義や社会的インパクト

コンサル向いてなかったと気づいたときの新たな道

「もし早くからコンサル業界が自分に合わないと気づいていたら」と思うことがあるかもしれません。しかし、その気づきは遅すぎることはなく、むしろ新たな可能性の扉を開くチャンスとなり得ます。

キャリアチェンジ成功のポイント

-

自分の強みを活かせる業界への転換

コンサルティングでは、幅広いスキルセットが求められますが、誰もがすべての面で優れているわけではありません。自分が最も輝けるスキルや特性を見極め、それを活かせる場所を探すことが、キャリア満足度を高める秘訣です。

-

思い切った方向転換の成功例

コンサル時代の経験を活かして全く異なる業界で活躍する事例も少なくありません。医療業界のプロジェクト経験からヘルステック企業へ、若手育成の経験から人材育成コンサルティング会社の立ち上げなど、新たな活躍の場を見つけた例が多数あります。

-

新たなスキルの習得

キャリアチェンジには、既存のスキルに加えて新たな専門知識や経験が必要な場合もあります。転職前から計画的にスキルアップを図ることで、スムーズな移行が可能になります。

コンサルに向いていないと感じることは決して失敗ではなく、むしろ自分の本当の強みや情熱を見つけるきっかけになり得るのです。重要なのは、その気づきを活かして次のステップに進む勇気です。

コンサル会社辞めどきを見極める最終チェックリスト

最終的な決断を下す前に、冷静な判断材料としてチェックリストを活用しましょう。ここでは、「今すぐ辞めるべきか」「もう少し続けるべきか」の判断に役立つ視点を提供します。

無理せず続けるための環境改善策

必ずしも退職が唯一の解決策ではありません。現在の環境を改善することで、コンサル業界でも自分らしく働き続ける可能性を探りましょう。

環境改善のための具体策

-

上司や同僚との関係性見直し

毎週のワンオンワンミーティングで、自分の強みを活かせるプロジェクトや役割への希望を上司に伝え続けることで、徐々に自分に合った案件が増えていくかもしれません。

-

プロジェクトアサインの交渉術

関心のある業界や、伸ばしたいスキルについて上司に明確に伝え、具体的な希望を示すと、意外と柔軟に対応してもらえる可能性があります。

-

ワークライフバランスを取り戻す工夫

チームリーダーに「週に1日はノー残業デー」を提案したり、フレキシブルワーク制度を積極的に活用するなど、小さな変化から始めることで状況が改善するかもしれません。

これらの環境改善策を試みても状況が改善しない場合は、転職を真剣に検討する時期かもしれません。しかし、まずは現状を変える努力をしてみることで、後悔のない決断ができるでしょう。

転職すべきか判断するための質問リスト

以下の質問に正直に答えることで、自分にとっての最善の選択が見えてくるかもしれません。

自己診断チェックリスト

-

キャリア目標との一致度

- 5年後、10年後の理想のキャリアは何か、そのためにコンサルでの経験が必要か

- 今の環境で最も成長している能力は、将来役立つものか

- 今後も長期的にコンサル業界で成功し続けるモチベーションはあるか

-

心身の健康状態のチェック

- 休日も仕事のことが頭から離れず、十分にリフレッシュできていないか

- 慢性的な疲労感、不眠、集中力低下などの症状はないか

- 家族や友人から「変わった」「元気がない」と言われることが増えたか

-

将来のキャリアパスの明確さ

- 自社内で目指すべきロールモデルとなる先輩がいるか

- 昇進や評価のプロセスが透明で納得できるものか

- 業界の将来性や自社の方向性に不安はないか

これらの質問に正直に向き合い、「このまま続けるデメリット」と「転職するリスク」を天秤にかけて判断することが重要です。どちらの選択にもリスクはありますが、自分の価値観に正直になることで、後悔の少ない決断ができるでしょう。

転職エージェントの効果的な活用法

コンサル出身者の転職では、適切なエージェントの選定と活用が成功の鍵を握ります。ここでは、効果的なエージェント活用のポイントを紹介します。

効果的なエージェント活用法

-

コンサル特化型エージェントの選び方

一般的な転職エージェントよりも、コンサルタント経験者の転職に特化したエージェントを選ぶことで、よりマッチした求人情報や業界特有のアドバイスを得られる可能性が高まります。エージェント選びでは、過去の実績を具体的に質問することが重要です。

-

効果的な職務経歴書の書き方

コンサル経験を効果的に伝えるには、汎用的なスキルだけでなく、具体的な成果や数字を盛り込むことが重要です。クライアント企業に提供した価値を明記し、抽象的なスキルも具体的な事例と共に記載すると説得力が増します。

-

面接での効果的なアピール

転職の理由はポジティブなビジョンを語り、実行力や現場感覚を示す具体例を用意しましょう。「自分のスキルを売り込む」より「企業の課題を解決できる」という視点で話すことを心がけると効果的です。

| よくある面接での質問 | 効果的な回答のポイント |

|---|---|

| なぜコンサルを辞めるのか? | ネガティブな理由ではなく、転職先で実現したいポジティブなビジョンを語る |

| 事業会社の現場についていけるか? | 実行力や現場感覚を示す具体例を用意する |

| 長く働き続ける意思はあるか? | 中長期的なコミットメントを示す(特にコンサル経験が短い場合) |

まとめ:コンサル会社辞めたいと思ったら実践すべきこと

コンサル会社辞めたいと思ったら実践すべきこと

ここまで、コンサルタントとして「辞めたい」という思いから、具体的な行動計画、そして転職後の現実まで幅広く解説してきました。最後に、重要なポイントを整理しましょう。

自分自身の状況を冷静に分析することの重要性

「コンサル会社辞めたい」という感情の奥にある本質的な理由を探ることが、正しい決断の第一歩です。一時的な不満なのか、根本的な価値観のミスマッチなのかを区別し、自分の強みや弱み、将来のビジョンを客観的に分析しましょう。

実践すべき5つのステップ

- 自己分析による本当の退職理由の特定

- コンサル経験を活かせる転職先の調査

- 辞める前に獲得すべきスキルと人脈の構築

- 転職活動と現職の効率的な両立

- 円満退職のための準備と引き継ぎ

「転職を決意してから実際に退職するまでに半年かけました。その間、意識的にスキルと人脈を築き、転職先も慎重に選んだことで、スムーズな移行ができました」(G1さん・37歳・コンサルから事業会社の管理職に転身)

コンサル経験を最大限に活かすキャリア戦略

コンサル経験は、どのような業界や職種に移っても大きな武器となります。分析力、論理的思考力、プレゼンテーション能力、プロジェクト管理能力などのスキルは、あらゆる組織で価値あるものです。それらを意識的にアピールし、新たな環境でも最大限に活かせるポジションを探しましょう。

新たな環境での成功への道筋

転職後の成功には、コンサル時代の思考や行動パターンを適切に調整することも必要です。「コンサルの『答えを出す』スタイルから、事業会社の『一緒に作り上げる』スタイルへの転換には時間がかかりました。しかし、その違いを理解し受け入れることで、新しい環境での信頼関係を築くことができました」(H1さん・34歳)